岡崎城下町ご案内 no.3 ふじ新報

隨 念 寺 (ずいねんじの門前町) お城より東北へ車で15分ぐらい

隨念寺の前で生まれ育った私は、毎日のように境内で遊んでいました。 十数年ぶりに訪れて変わりようにビックリしました。 (家康の創建による鐘楼門などがあり、市内ではめずらしいお寺であります ) よく遊んだ墓場や森、境内でソフトボールをやり和尚さんに怒られ、木の上に小屋を作り、墓場でかくれんぼをし怒られていた事を想いだしました。 何回でも怒られていた事がよくわかりませんでしたが、本堂で子供会の集まりがあると安土先生という方が、徳川家康の小さい頃よりの話を、おもしろく聞かせてくれたのです。 ここ隨念寺は家康の養母のお墓がある大切なお寺であると聞いて育ちましたが、服部工業の社長さんがピカピカの車でみえると、お菓子をもらえた事が一番うれしかったのです。 新しくなりました随念寺はトテモ綺麗です。 サークル活動の出発点です。

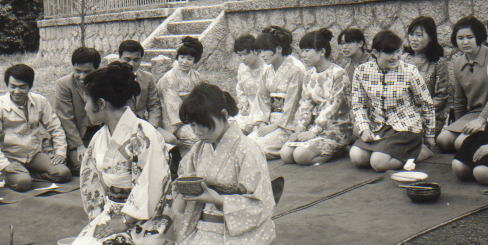

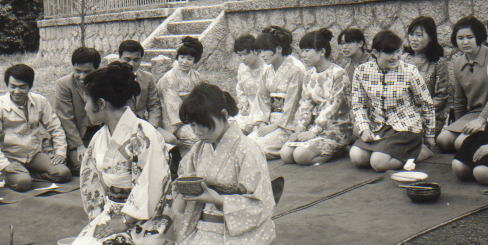

新山門と鐘楼門 三ヶ根山ハイキング 香嵐渓キャンプ 創立五周年記念大会 市早朝ソフトボール大会

お茶会 海水浴 岡崎たけのこサークルの想い出

三河別院 (通称 つばめ幼稚園) お城より東北へ10分ぐらい

別院へは、よくザリガニ釣りにいったものです。 お寺の裏に池があり学校帰りの子供達が大勢集まり、ニボシ・ザリガニの身などをエサに釣るのです。 なかには度胸のいい子は、カエルの足をしばり釣るのですが、もっと度胸のいい子供はカエルの皮をむいて釣っていました。 この方法が一番よく釣れたのですが、私には真似が出来ませんでした。

別院へは、よくザリガニ釣りにいったものです。 お寺の裏に池があり学校帰りの子供達が大勢集まり、ニボシ・ザリガニの身などをエサに釣るのです。 なかには度胸のいい子は、カエルの足をしばり釣るのですが、もっと度胸のいい子供はカエルの皮をむいて釣っていました。 この方法が一番よく釣れたのですが、私には真似が出来ませんでした。

こうして考えてみると私達の小中学生の遊びは、柿・イチジク・ザクロ・グミ・魚・ザリガニ捕りばかりしていたみたいで、貧乏で食べる物があまりなかったのだと想い出しています。 近年では、お盆に義父母の霊参りに訪れています。

石 屋 町 (花崗町・門前町・久右ェ門町一帯) お城より東北へ10分ぐらい

モダン通り伝馬交番の東は門前町、西は花崗町でこの一帯は石屋町と呼ばれていました。

モダン通り伝馬交番の東は門前町、西は花崗町でこの一帯は石屋町と呼ばれていました。

父親が石工(全国を歩く亀の甲積み職人)であった為、この付近で育った私には賑やかな街の記憶しか有りません。 モダン通りには柳の木が沢山有り、牛馬車や煙を吐きながら木炭車のバスも走り、お蚕さんのまゆから生糸を紡ぐ工場もあり、各地より修行に来た石屋の小僧さんも大勢居ました。 二七市・三銘座・弘法堂・花乃湯等も近くに有り大盛況でありました。 公害問題等により、石工団地・公園団地へ移転した石屋さんですが、現在もこの地には数軒の石屋さんがあります。 近くの籠田公園には、昔テレビが置いてありよく見に行きました。 私には、なつかしい想い出の地でもあり人生の出発点です。 石都 岡崎とも言われていました。

岡崎天満宮 (通称 伝馬天神) お城より東北へ15分ぐらい

秋祭りで最初に行われるのが伝馬天神祭りで、毎年9月で小学生は半日授業で楽しいお祭りでした。 お獅子が置いてある開所へ、大人達がケンカをしかけに行くのでよく付いて行き、最初に逃げるのがおもしろかったのです。 つかまると殴られました。 お祭りはお小遣いをたくさんもらえ、白米・寿司・ご馳走が食べられ子供達は大喜びの日でありました。 大人達は日ごろのウップンをケンカとお酒で晴らしていたのは、今も変わりはありませんですね。

秋祭りで最初に行われるのが伝馬天神祭りで、毎年9月で小学生は半日授業で楽しいお祭りでした。 お獅子が置いてある開所へ、大人達がケンカをしかけに行くのでよく付いて行き、最初に逃げるのがおもしろかったのです。 つかまると殴られました。 お祭りはお小遣いをたくさんもらえ、白米・寿司・ご馳走が食べられ子供達は大喜びの日でありました。 大人達は日ごろのウップンをケンカとお酒で晴らしていたのは、今も変わりはありませんですね。

犯罪の多い岡崎に成りましたのは大変残念です。

岡信資料館 (伝馬通り) お城より東北へ10分ぐらい

もとは、岡崎商工会議所であった建物ですが、大正時代のルネッサンス風の建築物として貴重な存在です。 赤レンガと石造りの資料館には一度しか入ったことはありませんが、前の伝馬公設市場にはよく買い物に行きましたのでなつかしい想い出ばかりです。 電話局の女のこをクドク為には、ここが穴場でした。 その隣に質屋さんがあり、よくお世話になり看板娘さん、有難うございました。 すぐ近くに篭田公園有料地下駐車場がありますので、いっぺんは見たほうがいい建物です。 左の道標は、城主の田中吉政が東海道を城下に引き入れる際に二十七曲りを作った物です。

もとは、岡崎商工会議所であった建物ですが、大正時代のルネッサンス風の建築物として貴重な存在です。 赤レンガと石造りの資料館には一度しか入ったことはありませんが、前の伝馬公設市場にはよく買い物に行きましたのでなつかしい想い出ばかりです。 電話局の女のこをクドク為には、ここが穴場でした。 その隣に質屋さんがあり、よくお世話になり看板娘さん、有難うございました。 すぐ近くに篭田公園有料地下駐車場がありますので、いっぺんは見たほうがいい建物です。 左の道標は、城主の田中吉政が東海道を城下に引き入れる際に二十七曲りを作った物です。

満 性 寺 (菅生町) お城より東へ5分ぐらい

菅生川(乙川)のほとりに建つここは、私が毎年お参りに訪れる庭の綺麗なお寺です。

菅生川(乙川)のほとりに建つここは、私が毎年お参りに訪れる庭の綺麗なお寺です。

お盆の前に必ずビール缶を持って、1年の無事を51歳で亡くなった父親に報告しています。

6年間も山荘づくりで、お盆は岡崎にいなかったので申しわけない気持ちです。

この満性寺のスグ東に弘法大師をまつった密峰寺がありますが、息子が名古屋で入院している時によくお参りに行ったお寺です。 退院の後に千羽鶴を奉納した想い出もあります。

大岡越前守邸、一里塚、藤川宿松並木 (大平町と藤川町) お城より東へ25分くらい

仕事で東部もよく行きましたが、大平の一里塚は変わりはありませんが、大岡越前守邸は立派な門ができました。

江戸南町奉行であった大岡領地の陣屋跡だそうですが、このお屋敷にも仕事で出入りしていたのでテレビの大岡越前守は大好きでした。 江戸時代を偲ぶには藤川宿の松並木や法蔵寺の近藤勇首塚も見所です。 国道一号線ぞいに道の駅が出来、賑やかな地域となりました。

藤川宿は、昔むらさき麦と藤の花が美しく咲き乱れていたようで、松尾芭蕉は <ここも三河 むらさき麦のかきつばた>と詠んでいます。

大岡邸 藤川松並木 道の駅 藤川宿 近藤勇 首塚 丸山・岡町の避暑地竜宮

西浦温泉 早朝車で40分位 大好きな魚釣り アイナメ ハゼ キスなど 乙川では白ハエ釣り

岡崎城下町ご案内no.4へ

別院へは、よくザリガニ釣りにいったものです。 お寺の裏に池があり学校帰りの子供達が大勢集まり、ニボシ・ザリガニの身などをエサに釣るのです。 なかには度胸のいい子は、カエルの足をしばり釣るのですが、もっと度胸のいい子供はカエルの皮をむいて釣っていました。 この方法が一番よく釣れたのですが、私には真似が出来ませんでした。

別院へは、よくザリガニ釣りにいったものです。 お寺の裏に池があり学校帰りの子供達が大勢集まり、ニボシ・ザリガニの身などをエサに釣るのです。 なかには度胸のいい子は、カエルの足をしばり釣るのですが、もっと度胸のいい子供はカエルの皮をむいて釣っていました。 この方法が一番よく釣れたのですが、私には真似が出来ませんでした。  菅生川(乙川)のほとりに建つここは、私が毎年お参りに訪れる庭の綺麗なお寺です。

菅生川(乙川)のほとりに建つここは、私が毎年お参りに訪れる庭の綺麗なお寺です。